憧憬の水平線へ

―武富栄一船長快鳳丸北南極洋地球周航探險調査計画航海の史的考察―

(2)北千島列島で海底火山の新島発見から新針路へ

記者:船長に一つ北洋海上に於ける海の怪奇を伺ひたいのですが。

武富船長:もう私共のやうに周期的にやつて居りますと怪奇というものはありませんね。

1.海底火山噴火中の新島の発見

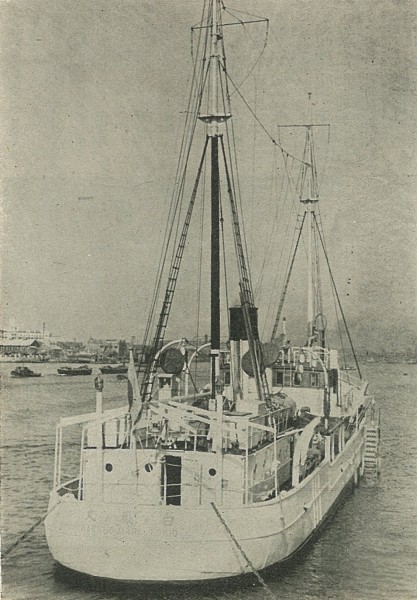

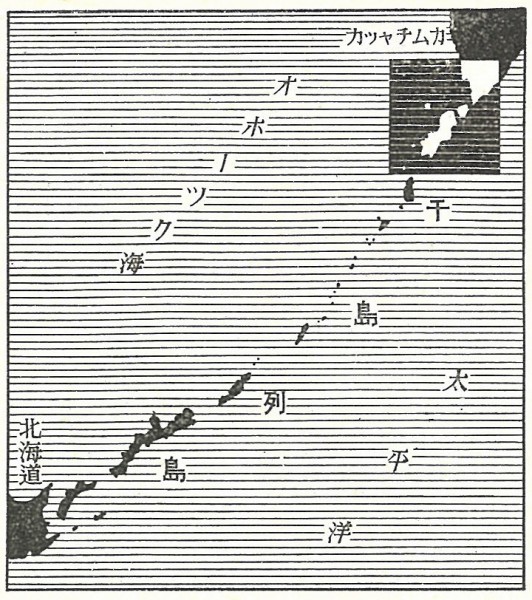

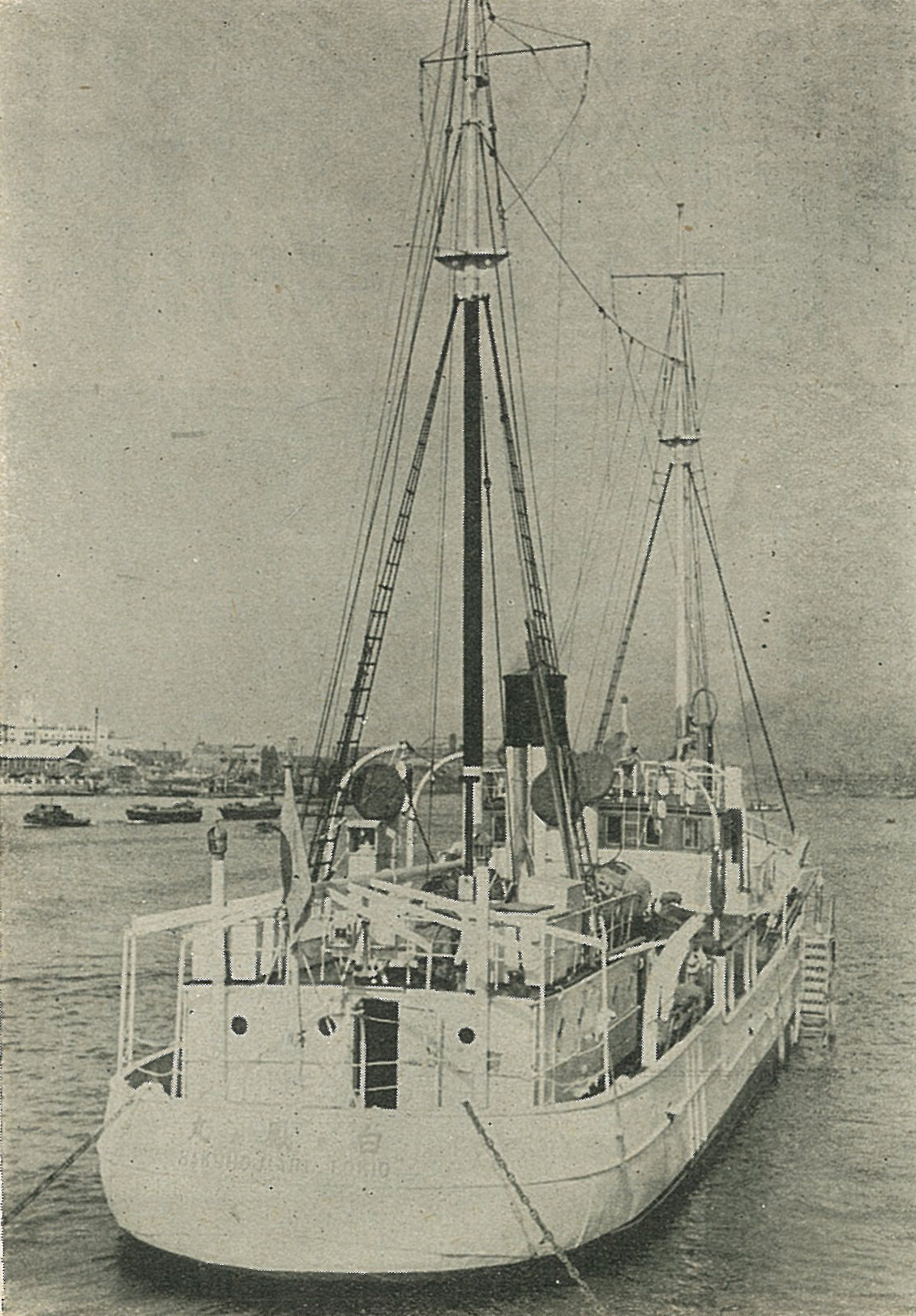

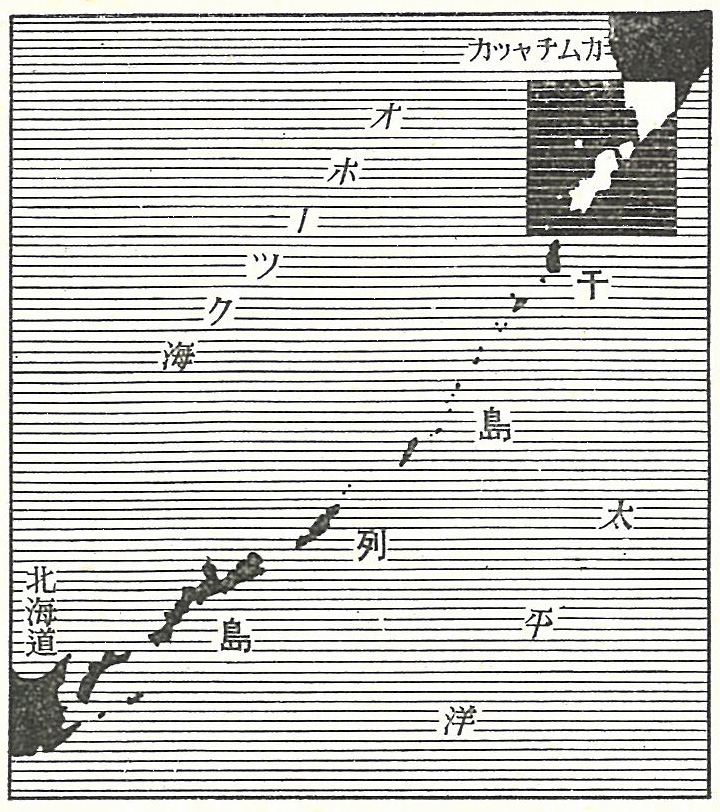

1934(昭和9)年1月26日、武富船長が率いる白鳳丸(写真1)は、千島列島の幌筵島(ぱらむしろとう)付近を航海中だった(図1)。早朝午前6時頃、北方向の阿頼度島(あらいととう)の東側の海上から煙が上がっているのを見た(写真2)。

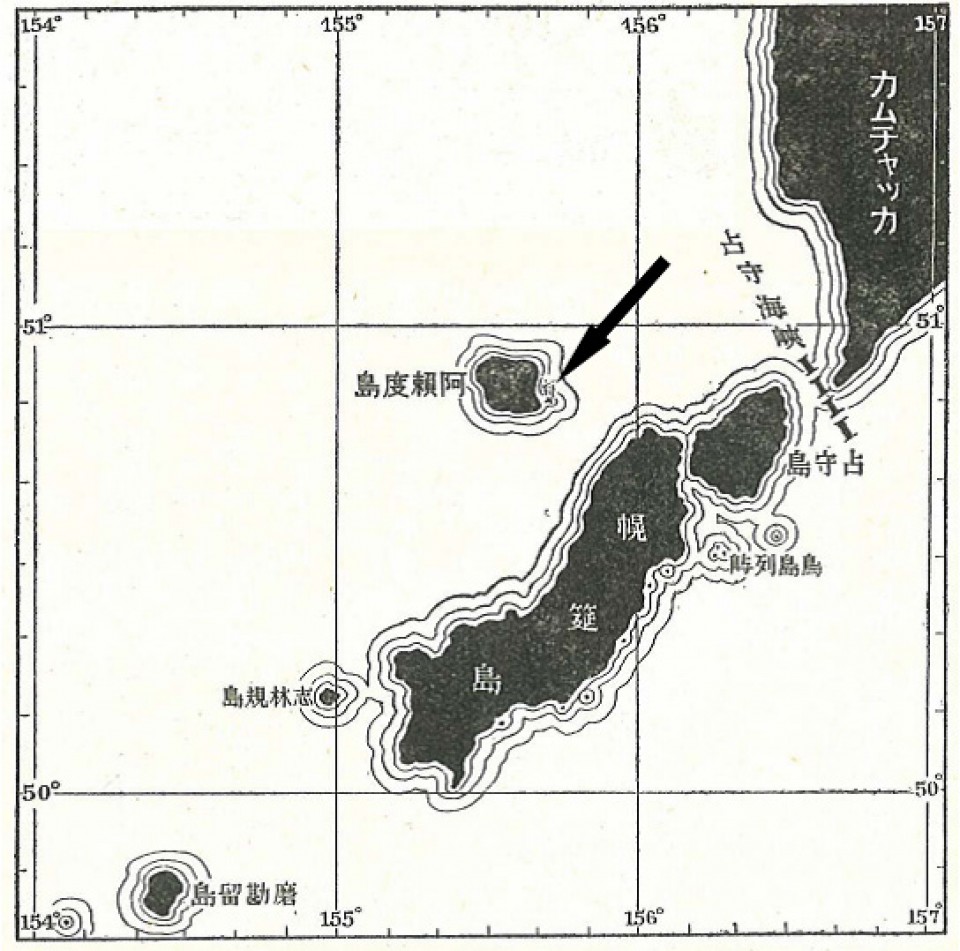

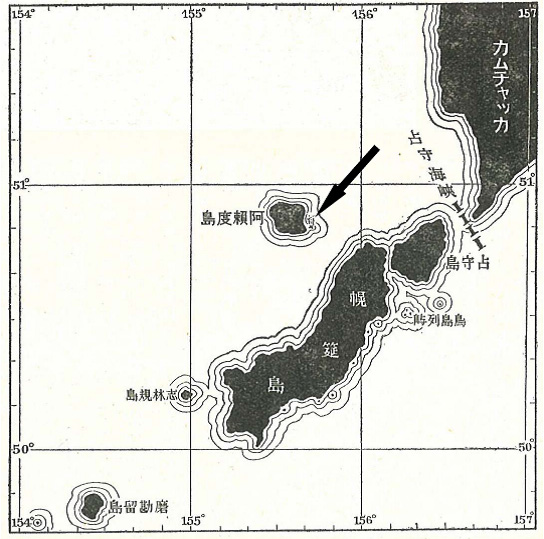

本船は煙の位置から10哩位のところまで接近した。煙は周囲5、60哩にわたり間断なく出ていた。煙は阿頼度島の山頂(最標高2,339m)以上の高さに及んでいた。煙の中に黒い火山灰が阿頼度島の雪面の大半を覆っていた。煙の中に高さ50m位の島ができていた。明らかに海底火山の噴火による新島誕生の景観であった。位置は阿頼度島の南東岸で、北緯50度50分、東経155度40分位であった(図2)(図3)。

本船を次第に現場へ近づけた。同日午前11時半頃、噴火現場から約4分の1哩まで接近した(写真3)。現場の周囲を廻りながら噴火の状態を観察した。噴火の島は、一番高いところで50m位の擂鉢を伏せたような状態だった。山の頂きではなくそれより低い位置から、連続的に煙を吐き、火山灰を吹き出していた。溶岩が絶え間なく噴火口から流れ、島は少しずつ大きくなっていると思われた。北東風により煙は南西方向にたなびき、火山灰の蓄積で阿頼度島に繫がる様相を呈していた。

付近の島の漁場の越冬番人から得た情報によると、「煙を見たのは昨年(1933)の11月13日というのが一番早い。そのときには盛んに煙が出ていた。ただしその頃に特に爆発とか、地震とかいうものはなかった」という。噴火はすくなくともそれ以前と推測された。後に、この火山新島は「武富島」と命名され、1937(昭和12)年3月発刊の水路誌と海図に告示された。

2.黎明の針路へ

本稿の主要な問題意識は、前号「(1)事始め」で述べたように、「武富船長は、なぜ、憧憬の水平線へ地球規模の針路をとったのだろうか?」を史的に考察することにある。

武富船長が残している資料にはその意義を述べたものがある。しかしそれはかなり形式が整えられた組織としての計画書である。これらはもちろん参考になる。しかし、それからさらに深く沈潜し、武富船長自身が使っている探検の視点から、「船と海洋と水産を舞台として、武富スピリットは何を求めたのか」を探りたい。

そのための手立てとして、武富船長の具体的な航跡を、象徴的な資料や関連ありそうな時代背景から辿る。武富船長の航跡からは、「根源的な探検スピリット」と「社会への実務的貢献」と「遙かなる地球両極洋航海への憧憬」の三点を確保した海図に基づいていると思える。その一つとして、第2編では「新島発見」を取り上げた。「科学畫報」で組まれた特集記事(注1参照)からみる新島発見の事例からも、武富スピリットが推量される。

なお「武富島発見」については、「科学畫報」記載(1934(昭和9)年4月号)から8年余り後に、武富船長自身が書いた「科学朝日」記載文(1942(昭和17)年12月号)がある。これに対して、発見航海から帰港してわずか1月位で組まれた「科学畫報」座談会は、まさに噴火中の火山のごとくタイムリーでホットな話題だった。「科学朝日」記載文は別途扱うこととする。以下の引用は、いずれも「科学畫報」による。

第一に、当時の「北洋冬季航海は危険」という通念的呪縛を打破したことだ。 座談会で武富船長は北洋冬季航海についてこう語る。

「去る(1934(昭和9))1月11日東京を出帆して千島に向い、この2月14日に帰った。千島の冬の航海に就いてはつい近年まで不可能のこととされて居りたけれども、大正15(1926)年白鳳丸で温禰古丹島(おんねこたんとう)まで行った時はこの季節に農林省が白鳳丸をやるということは若し間違いでも起つたら由々しき人道問題であるとまで新聞に書かれたことがあつた。あの地方の冬には特別扱いの時雨があつて、私の遭遇した時雨は低気圧が711ミリ(原文ママ)まで下がったことがあり、晴雨計の度盛りが外れたということもあった。そして低気圧の経路が夏から秋にかけたものと違って筋道がよく分らず、温度は北海道の奥地より暖かでマイナス25度以下に下がる事は余りないやうである。」

このように、白鳳丸による探検パイオニア的な北洋冬季航海を実施し、現地の航海気象の状況を客観的に報告する。こういう打破と観測があったからこそ、引き続きの冬季航海中に海底火山噴火の新島の発見に繋がる。そしてつぎのように、千島列島の開発ために気象観測所の設置および港湾の開墾を具体的に提案する。

「併し時雨と時雨との間は相當凪ぎで、常に大浪、大風ということではない。それで北千島の北洋漁業の根拠地に施設が出来、その中途に12ケ所の避難所が出来さうして北、中部千島に1ケ所づつの気象観測所が出来連絡が取れるやうになれば、冬の航路も危険なことはないと思う。プルート湾など今は使い道にならないけれども、湾口を少し開墾すれば、何十艘の汽船を入れることが出来、軍艦なれば一艦隊入れることが出来るであらう。夏冬の連絡が出来なければ千島の開発はできないと思います。」

第二に、海底火山噴火による新島形成といった自然状況の変化を引き寄せて発想し、漁業発展の視点から実務レベルの考えを提示している。たとえば座談会で、現地漁業の実態に即して「避難場」や「鱈干し」についてこう語っている。

記者:島はどんな形で出来て居りました。

植松:擂鉢を伏せたやうな状態、それが噴火の當時北東の風が多かつたと見えて、北々東の方が低いんですね。

武富:北東の方に噴火口があつて、南西-西から南へかけた方に積つてる譯ですな。

丸川:すると島は連続し易い譯だね。

植松:そうです。阿頼度島に連続する可能性がある譯ですね。

武富:都合好く行けば小さい船が避難するには都合がよくなると思う。

丸川:すると噴火が何十萬、何百萬の築港工事をやつたことになるわけだ。

武富:併し煙をノベツ幕なしに吐いて居ると鱈の干し場に困るようです。

こうした語りからしても武富船長は、漁場における漁船の運用方法のみならず漁獲物の取り扱いまで、漁業育成につき具体的で細やかな方策イメージをもって常に配慮していることが伺われる。

第三に、「北氷洋一周航路開拓の構想」を提示し続けていることだ。科学畫報での火山新島発見の特集記載は1934年。この時点で、すでに武富船長の北氷洋一周航路の夢は広く知られていたようだ。「快鳳丸両極海地球一周航海」へ実際に出発したのが1941年であり、それまでにはまだずいぶんの隔たりがある。武富船長の北氷洋航路の夢を事あるごとに語り、その基盤づくりを行なっていたとみれる。

火山新島発見の特集座談会を組んだ科学畫報の編集後記「錦町より」には、つぎのような記載がある。

「いま素晴らしい熱心さを持って北氷洋一周を唱え、日本が他日北氷洋に一大欧州航路を発見せられるやうに日夜を分たずに奔走している人に武富栄一氏がいます。武富氏は最近北千島に任務を帯び船長として行かれて新島を発見して帰られた人です。そこで今回は武富船長を中心に水産試験場の丸川先生及び武富船長と同船せられた農林省技師の植松氏の三人を中心に北千島探検座談会を催しました。話すところは総て私達の見聞少なきところとて興味深いものが澤山あります。」

つまり、武富船長の夢「北氷洋一周」が背景にあって、新島発見を新しい知見としてとりあげている。北千島探検座談会と名うっているように、科学雑誌の記者とすれば、北千島探検ましてや新島発見だけでも読者の興味をもたせうる内容だったに違いない。

そこで、巻頭であげた記者と武富船長の問答文章:記者が「船長に一つ北洋海上に於ける海の怪奇を伺ひたいのですが」と問いかけるのに対して、武富船長は「もう私共のやうに周期的にやつて居りますと怪奇というものはありませんね。」と冷静な返答をする。このさりげない語りの奥には、北千島の海の水平線の先にある北氷洋へ針路をとろうとする憧憬が秘められているはずだ。

3.海洋談話会での旗揚げ

昭和初期に海洋学談話会という集まりがあった。この談話会が母体となり、1941(昭和16)年に日本海洋学会が設立された。談話会の第1回目は1932(昭和7)年4月22日に開催、第100回が1936(昭和11)年12月16日となっている。東京海洋大学図書館所蔵の海洋学談話会資料の同会則記録によると、「海洋学ニ関係アル論者ノ紹介ヲナシ関係者懇談ノ機会作ルコト」を目的として、当時の東京市京橋区月島「水産試験場」を会場で毎月2回2時間開催。世話人は同試験場の宇田道隆(海洋学・水産海洋学のパイオニアで、後に東京水産大学教授)と記されている。

この談話会において武富船長が1934~35年にかけて計4回講演している。講演内容はつぎのとおりだ。①第40回(1934(昭和9)年3月):「北氷洋探検計画に就いて」・簡単な講演要旨あり。②第58回(1934(昭和9)年12月):「海の氷と氷の中の航海の話(海氷と氷海航海)」・講演要旨あり。③第64回(1935(昭和10)年4月):冬の千島航海(冬期千島航海に就いて)・講演要旨あり。④第75回(1935(昭和10年10月):「俊鶻丸の昭和十年度北洋航海所見」・講演要旨あり。武富船長によるこれらの講演は、当時の日本海洋学の黎明期におけるフィールドのパイオニア知見として歓迎されたはずだ。宇田世話人のよろこぶ顔が浮かぶ。

ここで取りあげるのは、①第40回「北氷洋探検計画に就いて」である。他の三題はいずれも千島・北洋航海の内容だ。第一回目の講演に、「北氷洋探検計画」をもってきているところに、武富船長の憧憬への強い思いを感じる。しかも細かい時間の流れをみて気づいた。前述したように新島を発見した白鳳丸航海の東京帰港は1934年2月14日。「北氷洋探検計画に就いて」の講演日が同年3月6日だ。ホットな「海底火山による新島発見」の話題でもよかったはずだ。しかし、なぜか、「北氷洋探検計画」を打ち出している。とするとその後おこなわれた「冬期航海」や「氷海航海」などの講演も「北氷洋探検計画」にとって包括される内容だったといえよう。

先の科学雑誌の編集後記に、「いま素晴らしい熱心さを持って北氷洋一周を唱え、日本が他日北氷洋に一大欧州航路を発見せられるやうに日夜を分たずに奔走している人に武富栄一氏がいます。」という記述をみた。考えるに、社会的にも学術的にも脚光をあびるに違いない「新島発見」の偶然性を活かして、武富船長の憧憬である「北氷洋探検計画」を海洋談話会で正式に提唱する方法をとったのではないか。

この時の談話会の講演題目は、一つに「千葉県銚子沖の底質(約30分)・新野弘」、二つに「北原式採水器に依る測温・採水の精度に就いて(約30分)・宇田道隆」、そして三つに「北氷洋探検計画に就いて(約40分)・武富栄一」。武富船長には他の題目よりも講演時間を多く与えられている。

なお、この会合時で新入会員として、後に日本海洋学の重鎮となる日高高次(海洋気象台)、須田皖次(中央気象台)など7名が加わっている。さらに、1936(昭和11)年12月1日付の海洋談話会会員名簿の総数148名の中でざっとみたところ、所属が海軍水路部・海軍大学など海軍関連者は10名ほどあった。当時の時代背景からして海軍水路部との連繋および支援も不可欠であったはずだ。

つまり武富船長は、日本海洋学の黎明期における学術活動の集まりで、「北氷洋探検計画」を探検的であるとともに、学術的アプローチを踏まえた航海計画として提唱した。憧憬の水平線へ向けた大いなる正攻法の針路である。講演内容メモ要旨(メモ)つぎのように記されている(原文ママ)。

北氷洋探検計画に就いて

計画案=探検海区-欧亜大陸北方の北氷洋

第一次予定航路-歐亞大陸一周(又は南氷洋迂回帰航)

調査項目-気象、海洋、生物地理、航路、漁場等。

(主として解氷期の公海に於ける海の資源及び科学的調査なるも情況によりては便宜の海区に越年冬営の用意をなす)

期間及び航程-10ケ月約2万浬(但し2ケ年、3万至4万浬とし準備す)。

(以上、武富栄一)

後の「快鳳丸両極海地球一周航海」計画の視点からこのメモ内容に気づくことは、つぎの四点がある。(なお本稿では要点を指摘するにとどめ、次号以降に継続する拙稿でさらに探ってみたい。)

第一に、「探検」という用語を使っている。1940(昭和15)年の正式の計画書では「北南両極洋周航調査」計画となっている。「探検」か、「調査」か。社会的な関係での用語の解釈が論議の対象となる。当時の時代背景からすれば、意味するところは「探検的調査」となるだろう。

第二に、「第一次予定航路」として、「歐亞大陸一周」に付けくわえて「(又は南氷洋迂回帰航)」としている。これは重要な点だ。北氷洋航路の開拓が目的ならば、「歐亞大陸一周」だけで充分なはずだ。この段階で、なぜに「(又は南氷洋迂回帰航)」を遠慮がちにしかし大胆に加えていたか。ここに武富船長が抱く「憧憬の水平線」を感じる。

第三に、「調査項目-気象、海洋、生物地理、航路、漁場等。」を上げている。計画実行段階では、この調査項目に沿った乗船者が参画している。こうした調査内容の乗船者を求める上でも、海洋談話会での素案計画の発表はよい機会であったのだろう。あとはいかにして探検的調査乗船者を集めるかだ。

第四に、「情況によりては便宜の海区に越年冬営の用意をなす」である。「情況によっては海氷の中で越冬する」ことも視野に入れている。使用する船としては白鳳丸を考えていたはずだ。白鳳丸は、150トンの燃油搭載ができて(オイル・キャリアーとの渾名が付いていた)、世界一周航海も可能であったといわれていた。しかし、白瀬矗南極探検隊(1910‐1912年)の開南丸(204トンの木造帆漁船)に比べれば白鳳丸ははるかに優れてはいたものの、計画の遠大さからみて総トン数332.40トンではやはり小さ過ぎたのだろう。

1935(昭和10)年に、日本海軍省の小型給油艦・剣埼(1093総トン)が農商務省水産局に移管され快鳳丸となった。この間の経緯に関して、(やはり予想どおり)武富船長の尽力に関する記載資料があった。すなわち、「移管に際しては、先覚者であり、北洋の権威者でもある武富栄一氏の、公私による努力による所が大きかったといわれる。」(黒肱善雄(1976)「農林省船舶小史(4)快鳳丸」さかな第17号、58‐64頁・東海区水産研究所)。移管後の快鳳丸は氷海航海に耐久できるようにさらに改造され、「両極海地球一周航海」計画で使われることになる。

武富船長は、海底火山による新島発見という偶然性をきっかけとして、社会的注目が集まることも活かして、いよいよ憧憬の水平線「北氷洋探検計画」へ針路の舵を切ったようだ。

4.謝辞

東京海洋大学付属図書館越中島分室の鈴木清一氏には、海洋談話会の資料の存在とそこでの武富船長の講演群についてご教示いただいた。これらの資料は著者らだけの探索ではとうてい見いだせないものだった。記して深く感謝申し上げる。

※本稿は東京海洋大学同窓会・楽水誌に連載されたものを一部編纂し、転載したものです。

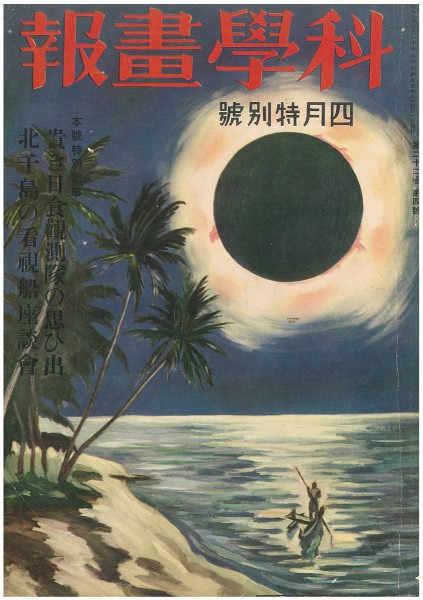

「科学畫報」は1920年代に創刊された科学啓蒙雑誌(写真4)。本雑誌はいわゆる古書だが、著者の小野が、古書市(または古書展目録)から発掘してきた。今回の「北千島列島噴火中の新島発見」に関して貴重な資料である。本号の目次をみると、当時の先端的な科学知見の多様な記事が配置されている。表紙の特別記事の見出しは、「貴き日食観測隊の思い出」と、武富船長らによる「北千島の看視船座談会」が取り上げられている。

「北千島の看視船座談会」は、雑誌記者の司会による三者対談。漁業看(監)視船・白鳳丸航海による北千島列島での新島発見。三者の肩書きは、丸川(農林技師)、武富(農林技師・白鳳丸船長)、植松(農林省技手)だ。

丸川は、1882(明治15)年島根県生まれ、水産講習所出身で、植物プランクトン・魚類研究者で同所教授などを歴任。1921年に天鴎丸・日本海地形調査を行い、浅い海底を発見し、後に現在の地名「大和堆」と名付けられた。1939年に故郷島根県浜田市へ帰った丸川は、浜田漁業組合長など歴任し、さらに浜田水産高校設立に尽力し、1948年同校初代校長となり水産教育に貢献した。(島根県立浜田水産高等学校ウェブサイトより)」。植松は、1950年代に著作「養兎の現状と今後の見透し」「輸出畜産物は何がよいか」などがあり、畜産専門家と推測される。座談会内容から、当時千島列島で盛んだった養狐業に関連して白鳳丸乗船していた。

初代船長は武富栄一船長。北洋のオットセイ保護・取締り、各種漁業の取締り・調査に主に従事した。また、南方漁場調査でトロール漁場拡大、カツオ・マグロ漁場調査、および1931(昭和6)年にリンドバーグ機飛来の支援などで活躍した。

戦時中は、1941(昭和16)年11月に海軍徴用され、東シナ海、北洋偵察、南方海域で支援活動。気象観測機器・燃油の輸送など。1945(昭和20)年7月14日8時30分頃、米軍機動部隊艦載機の攻撃により損害を受けて、北海道白糠町庶路沖の浅瀬に自ら座礁し沈没を免れようとしたが、さらに攻撃を受け大爆発・破壊された。(黒肱善雄(1975)「農林省船舶小史(2)白鳳丸」さかな第15号、59‐65頁・東海区水産研究所)。

本稿は、武富船長から直接取材したと思われる細かい記録が記載されている。「武富栄一船長について語ることは余りにも多い。その生涯を投じて北洋、北氷洋の開発に半生を捧げたが、タフネスでサイエンティフィックな人となり、・・・・」と語る。それでも、「北洋に関しては太平洋戦前は、各種の機密事項も多く元々寡黙の武富船長の口は重くなっていた。筆者は今日振り返ってみても、もっと充分に確かめ聞いておけばと思うことが沢山あった。」と述懐している。

なお「アークトス(ARKTOS)」とは、記載誌の説明によると、ギリシア語で大熊座、つまり北斗七星のことで、これが転じて英語で北極圏をアークチク(ARCTIC)という。「アークトス」発行元・北極クラブの運営委員代表は村山雅美(南極観測隊隊長・国立極地研究所名誉教授)と記されている。村山隊長は、1968(昭和43年)に昭和基地-南極点間の雪上車往復旅行を率いて日本人初の南極点到達を果たしている。

前年1941年に「快鳳丸両極海地球一周航海」の水平線に向けて出港した。しかし、ドイツとソ連の戦争勃発により、水平線を折り返した帰港せざるを得なかった。その翌年に書かれた文である。戦時は風雲急を告げていた。記載文は行間を含めて貴重な内容である。ただしここでは、本稿の主題である「武富島発見」についての抜粋文にとどめる。

「北に伸ぶる我國の北の端に一つの島が出来たことも何かを意味する事であらう。冬季航海より帰港の後、農林省より内務省に対し、新島を白鳳丸船長たる自分の姓を採り、武富島と命名したいと文書にて申込んだことを聞いたが、自分としてはそれに対し別段関知しないことであって、唯遠き千島の果てに、良き避難所が自然に出来たことを喜ぶ者である。幾年か冬季の北洋航海に従い、波荒れる北方の困難なる海上生活を知る筆者にとつて、我等の勇敢な北洋漁船隊の為、時化の難を避けて憩ふ事の出来るところが一つでも産まれるのを見たという事も、強ち偶然ではないような気がする。疾風吹雪、流氷、海霧に曝されてこの小さい島は今は静かに阿頼度の裾に横たはつている。」そして最後の段落で、「武富島―之は北の海に働く筆者の墓場であるかもしれない。」と結ぶ。

ヴェルヌは、「地底旅行(1865)」、「海底二万里(1869)」や「八十日間世界一周(1873)」といった地球地理を舞台とした想像力あふれるSF作品を世に多く出している。これらの冒険科学小説はすでに明治時代に日本語翻訳が刊行されている。欧州・世界航路の3千トン級貨物船の船長のキャリアがあったという武富船長は、こうした古典的な名著を教養として嗜んでいるはずだと推量する。地球規模の探検には卓越した想像力が大切である。

なお、話しはすこしずれるが、ここで宇田資料、および埋もれがちな史的資料の取り扱いの重要さについて触れておく。宇田資料の最終遺品はある縁により著者の永延が整理し、ダンボール数十箱分を20年近く保管していた。その経緯はこうだ。宇田先生は1982(昭和57)年に亡くなられた。専門書・学術書や学生教育に役立つ研究資料は、東京水産大学教授職であった元の講座に寄贈されていた。それでも相当量の個人的資料が自宅に残っていた。その後、宇田夫人はいよいよ自宅の宇田資料をすべて処分されるお気持ちになられた。その相談を受けた奈須敬二博士(宇田講座の直系弟子)は、永延へ「手伝うよう」に依頼された。宇田先生はすでに退官されており直接の教え子ではないが、大学院生時代から永延は何かと先生の謦咳に接する機会も多かった。よろこんで手伝うことにした。

たしか1990(平成2)年の5月連休に合わせて一週間位、永延は世田谷の宇田自宅へ通い資料整理・片付けをした。大きな部屋に図書館並の整理棚がいくつもあり、まさに宇田ワールドの知的資料室だった。宇田計子夫人は「すべて廃棄してよい」といわれたが、丁寧に調べると貴重な個人資料が多く混じっていることがわかった。日記類、手帳、研究ノート、執筆原稿、文書・手紙類、俳句原稿、写真集、絵葉書類など最終遺品にふさわしい個人資料であった。図書館に行けば手に入るいわゆる学術雑誌類は、夫人に許可を得たうえで廃棄処分にした。しかし独自の個人資料は何らかの形でぜひ保存すべきだと考えた。個人的な日記類は宇田家での保存とした。

貴重な宇田個人資料(ダンボール数十箱分)をどうするか? 永延の単身赴任先で部屋スペースがあった静岡の遠洋水産研究所宿舎にとりあえず保存しておくことになった。その後、宇田先生が関係した大学・研究所の図書館などに寄贈依頼したが、当時はいずれも引き受けてもらえなかった。神保町の老舗の自然科学系古書店は「宇田道隆資料ならば引き取る」といったが手放さなかった。そうこうするうちに20年ほど経った。そして最終的に、中央水産研究所図書資料館を一時経て、東京海洋大学付属図書館へ落ち着くことができた。これで宇田資料は安泰だ。現在、同図書館関係者で資料目録作りが行われている。公的なアーカイブとしていっそう貴重資料となるだろう。

宇田は、膨大な海洋研究の史的資料をまとめた自著(宇田道隆(1978)「海洋研究発達史」東海大学出版会・海洋基礎講座補巻)で、北氷洋調査航海についてももちろん記述している。すなわち、「水産局でも快鳳丸(1,049トン(原文ママ)、船長武富栄一)、俊鶻丸(532トン、船長日比義三)、白鳳丸(332トン)、得撫丸(224トン)などととくにオホーツク海、ベーリング海、千島近海の北洋調査に功績をたて、快鳳丸は北氷洋まで進出した。(同書・308頁)」と記述している。「快鳳丸両極海地球一周航海計画」へ(強力な支援者であったはずの)宇田記録が、今のところ見てはいないが、どこかに埋もれていないかと期待する。

いずれにせよ、こうした宇田資料や武富資料といったものは普遍的な史的資料として貴重である。以前に、英国ケンブリッジ大学スコット極地研究所が世界の調査船による南極海学術調査概要資料を総括的に編纂し、同大学出版会から刊行した。楠宏国立極地研所名誉教授が日本窓口となり、永延は水産庁開洋丸南極海調査の史的資料をまとめ提出した。スコット極地研究所を訪れる機会も多く、かつ編纂者が旧知の中でもあり、こうした学術活動の史料編纂を着実におこなう英国の基盤文化の成熟度を直接に強く感じた。

「科学畫報」は1920年代に創刊された科学啓蒙雑誌(写真4)。本雑誌はいわゆる古書だが、著者の小野が、古書市(または古書展目録)から発掘してきた。今回の「北千島列島噴火中の新島発見」に関して貴重な資料である。本号の目次をみると、当時の先端的な科学知見の多様な記事が配置されている。表紙の特別記事の見出しは、「貴き日食観測隊の思い出」と、武富船長らによる「北千島の看視船座談会」が取り上げられている。

「北千島の看視船座談会」は、雑誌記者の司会による三者対談。漁業看(監)視船・白鳳丸航海による北千島列島での新島発見。三者の肩書きは、丸川(農林技師)、武富(農林技師・白鳳丸船長)、植松(農林省技手)だ。

丸川は、1882(明治15)年島根県生まれ、水産講習所出身で、植物プランクトン・魚類研究者で同所教授などを歴任。1921年に天鴎丸・日本海地形調査を行い、浅い海底を発見し、後に現在の地名「大和堆」と名付けられた。1939年に故郷島根県浜田市へ帰った丸川は、浜田漁業組合長など歴任し、さらに浜田水産高校設立に尽力し、1948年同校初代校長となり水産教育に貢献した。(島根県立浜田水産高等学校ウェブサイトより)」。植松は、1950年代に著作「養兎の現状と今後の見透し」「輸出畜産物は何がよいか」などがあり、畜産専門家と推測される。座談会内容から、当時千島列島で盛んだった養狐業に関連して白鳳丸乗船していた。

初代船長は武富栄一船長。北洋のオットセイ保護・取締り、各種漁業の取締り・調査に主に従事した。また、南方漁場調査でトロール漁場拡大、カツオ・マグロ漁場調査、および1931(昭和6)年にリンドバーグ機飛来の支援などで活躍した。

戦時中は、1941(昭和16)年11月に海軍徴用され、東シナ海、北洋偵察、南方海域で支援活動。気象観測機器・燃油の輸送など。1945(昭和20)年7月14日8時30分頃、米軍機動部隊艦載機の攻撃により損害を受けて、北海道白糠町庶路沖の浅瀬に自ら座礁し沈没を免れようとしたが、さらに攻撃を受け大爆発・破壊された。(黒肱善雄(1975)「農林省船舶小史(2)白鳳丸」さかな第15号、59‐65頁・東海区水産研究所)。

本稿は、武富船長から直接取材したと思われる細かい記録が記載されている。「武富栄一船長について語ることは余りにも多い。その生涯を投じて北洋、北氷洋の開発に半生を捧げたが、タフネスでサイエンティフィックな人となり、・・・・」と語る。それでも、「北洋に関しては太平洋戦前は、各種の機密事項も多く元々寡黙の武富船長の口は重くなっていた。筆者は今日振り返ってみても、もっと充分に確かめ聞いておけばと思うことが沢山あった。」と述懐している。

なお「アークトス(ARKTOS)」とは、記載誌の説明によると、ギリシア語で大熊座、つまり北斗七星のことで、これが転じて英語で北極圏をアークチク(ARCTIC)という。「アークトス」発行元・北極クラブの運営委員代表は村山雅美(南極観測隊隊長・国立極地研究所名誉教授)と記されている。村山隊長は、1968(昭和43年)に昭和基地-南極点間の雪上車往復旅行を率いて日本人初の南極点到達を果たしている。

前年1941年に「快鳳丸両極海地球一周航海」の水平線に向けて出港した。しかし、ドイツとソ連の戦争勃発により、水平線を折り返した帰港せざるを得なかった。その翌年に書かれた文である。戦時は風雲急を告げていた。記載文は行間を含めて貴重な内容である。ただしここでは、本稿の主題である「武富島発見」についての抜粋文にとどめる。

「北に伸ぶる我國の北の端に一つの島が出来たことも何かを意味する事であらう。冬季航海より帰港の後、農林省より内務省に対し、新島を白鳳丸船長たる自分の姓を採り、武富島と命名したいと文書にて申込んだことを聞いたが、自分としてはそれに対し別段関知しないことであって、唯遠き千島の果てに、良き避難所が自然に出来たことを喜ぶ者である。幾年か冬季の北洋航海に従い、波荒れる北方の困難なる海上生活を知る筆者にとつて、我等の勇敢な北洋漁船隊の為、時化の難を避けて憩ふ事の出来るところが一つでも産まれるのを見たという事も、強ち偶然ではないような気がする。疾風吹雪、流氷、海霧に曝されてこの小さい島は今は静かに阿頼度の裾に横たはつている。」そして最後の段落で、「武富島―之は北の海に働く筆者の墓場であるかもしれない。」と結ぶ。

ヴェルヌは、「地底旅行(1865)」、「海底二万里(1869)」や「八十日間世界一周(1873)」といった地球地理を舞台とした想像力あふれるSF作品を世に多く出している。これらの冒険科学小説はすでに明治時代に日本語翻訳が刊行されている。欧州・世界航路の3千トン級貨物船の船長のキャリアがあったという武富船長は、こうした古典的な名著を教養として嗜んでいるはずだと推量する。地球規模の探検には卓越した想像力が大切である。

なお、話しはすこしずれるが、ここで宇田資料、および埋もれがちな史的資料の取り扱いの重要さについて触れておく。宇田資料の最終遺品はある縁により著者の永延が整理し、ダンボール数十箱分を20年近く保管していた。その経緯はこうだ。宇田先生は1982(昭和57)年に亡くなられた。専門書・学術書や学生教育に役立つ研究資料は、東京水産大学教授職であった元の講座に寄贈されていた。それでも相当量の個人的資料が自宅に残っていた。その後、宇田夫人はいよいよ自宅の宇田資料をすべて処分されるお気持ちになられた。その相談を受けた奈須敬二博士(宇田講座の直系弟子)は、永延へ「手伝うよう」に依頼された。宇田先生はすでに退官されており直接の教え子ではないが、大学院生時代から永延は何かと先生の謦咳に接する機会も多かった。よろこんで手伝うことにした。

たしか1990(平成2)年の5月連休に合わせて一週間位、永延は世田谷の宇田自宅へ通い資料整理・片付けをした。大きな部屋に図書館並の整理棚がいくつもあり、まさに宇田ワールドの知的資料室だった。宇田計子夫人は「すべて廃棄してよい」といわれたが、丁寧に調べると貴重な個人資料が多く混じっていることがわかった。日記類、手帳、研究ノート、執筆原稿、文書・手紙類、俳句原稿、写真集、絵葉書類など最終遺品にふさわしい個人資料であった。図書館に行けば手に入るいわゆる学術雑誌類は、夫人に許可を得たうえで廃棄処分にした。しかし独自の個人資料は何らかの形でぜひ保存すべきだと考えた。個人的な日記類は宇田家での保存とした。

貴重な宇田個人資料(ダンボール数十箱分)をどうするか? 永延の単身赴任先で部屋スペースがあった静岡の遠洋水産研究所宿舎にとりあえず保存しておくことになった。その後、宇田先生が関係した大学・研究所の図書館などに寄贈依頼したが、当時はいずれも引き受けてもらえなかった。神保町の老舗の自然科学系古書店は「宇田道隆資料ならば引き取る」といったが手放さなかった。そうこうするうちに20年ほど経った。そして最終的に、中央水産研究所図書資料館を一時経て、東京海洋大学付属図書館へ落ち着くことができた。これで宇田資料は安泰だ。現在、同図書館関係者で資料目録作りが行われている。公的なアーカイブとしていっそう貴重資料となるだろう。

宇田は、膨大な海洋研究の史的資料をまとめた自著(宇田道隆(1978)「海洋研究発達史」東海大学出版会・海洋基礎講座補巻)で、北氷洋調査航海についてももちろん記述している。すなわち、「水産局でも快鳳丸(1,049トン(原文ママ)、船長武富栄一)、俊鶻丸(532トン、船長日比義三)、白鳳丸(332トン)、得撫丸(224トン)などととくにオホーツク海、ベーリング海、千島近海の北洋調査に功績をたて、快鳳丸は北氷洋まで進出した。(同書・308頁)」と記述している。「快鳳丸両極海地球一周航海計画」へ(強力な支援者であったはずの)宇田記録が、今のところ見てはいないが、どこかに埋もれていないかと期待する。

いずれにせよ、こうした宇田資料や武富資料といったものは普遍的な史的資料として貴重である。以前に、英国ケンブリッジ大学スコット極地研究所が世界の調査船による南極海学術調査概要資料を総括的に編纂し、同大学出版会から刊行した。楠宏国立極地研所名誉教授が日本窓口となり、永延は水産庁開洋丸南極海調査の史的資料をまとめ提出した。スコット極地研究所を訪れる機会も多く、かつ編纂者が旧知の中でもあり、こうした学術活動の史料編纂を着実におこなう英国の基盤文化の成熟度を直接に強く感じた。

永延幹男 小野延雄

永延 幹男(ながのぶ みきお)(1951- )南極環境生態学、自然哲学。農学博士(東京大学)。大学時代のちきゅう探検旅行を経て、南極海をフィールドとした環境生態学者として国立研究開発法人水産総合研究センター研究者。長年、南極海洋生物資源保存条約委員会の日本科学者代表を含め、南極海全体にわたる計9回のフィールド調査を推進。近年は、探検調査研究を踏まえた「自然哲学」への探求を深めている。次の南極行は南極点で故郷八女茶を点てることを夢みている。

小野延雄(おの のぶお)(1933-2015) 極域海洋学、雪氷学。第3次日本南極地域観測隊夏隊員(このとき昭和基地で生存していた樺太犬タロとジロに出合う)。理学博士(北海道大学)国立極地研究所名誉教授、総合研究大学院大学名誉教、元北海道大学低温研究所教授、国立極地研究所教授、北極圏環境研究センター長、総合研究大学院大学教授数物科学研究科長。極域における学術活動を踏まえての探検活動史に造詣が深く、「武富栄一快鳳丸船長航海計画」についても長年にわたり資料を収集していた。2015年に逝去された。主な著書は、小野延雄他著 『雪氷水文現象』 (基礎雪氷学講座 6、古今書院、1994年)、小野延雄他訳『南極・北極大百科図鑑―ビジュアル版』(東洋書林、2005年)、小野延雄, 柴田鉄治編『ニッポン南極観測隊 : 人間ドラマ50年』(丸善、2006年)など。