憧憬の水平線へ

―武富栄一船長快鳳丸北南極洋地球周航探險調査計画航海の史的考察―

(1)事始め

「磁針が北を指すように、人の心にも北に向かって或る憧憬があるようである。」(武富栄一、1940)

1.南極洋の鎮魂

「可能なかぎり南へ向かって本船を進めよう」

熊凝武晴海鷹丸船長は、あるつよい思いをいだきながら、目前にひろがる海氷域の先にある南極大陸の方向をみつめていた。海鷹丸は、国際地球観測年の一環として、第1次南極観測隊が乗船する宗谷の随伴船として参加していた。

1957(昭和32)年1月20日。海氷域に突入していた宗谷の南極観測隊の上陸は寸前であった。当直士官であった柳川三郎二等航海士は、「現在のこのあたりが航行可能な最南端です」と報告した。熊凝船長は、最後の慎重な調査により、現在の地点を航行可能な最南端と判断した。

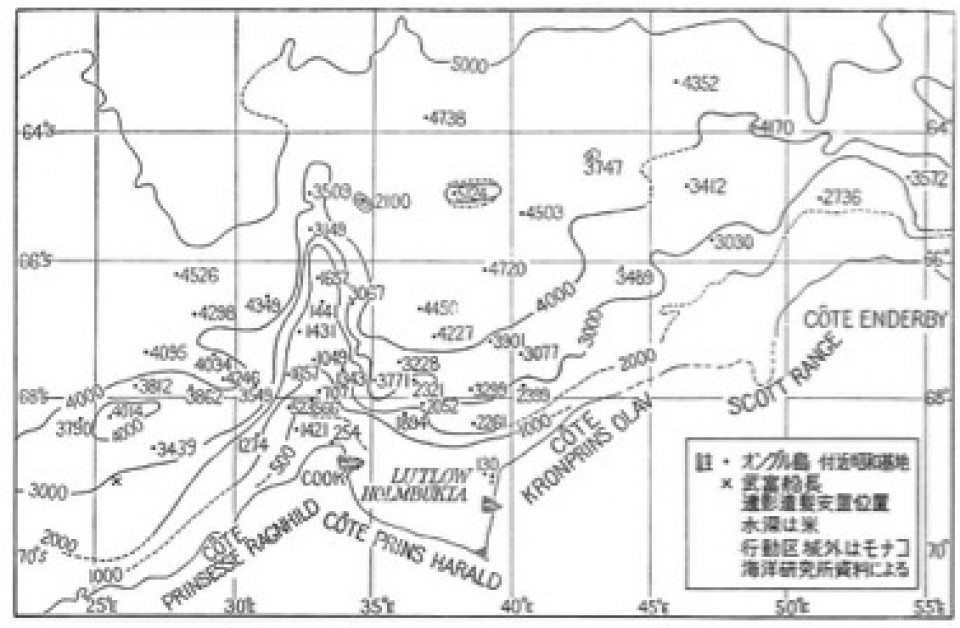

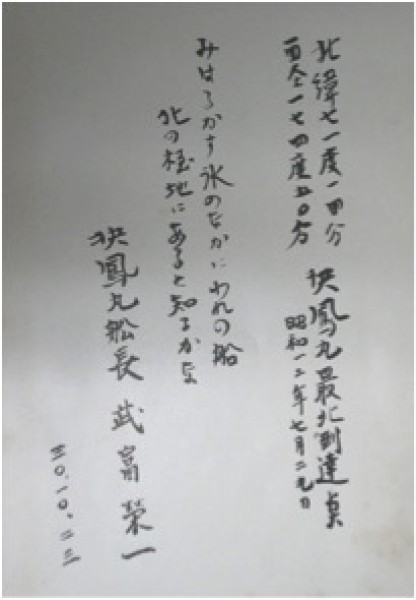

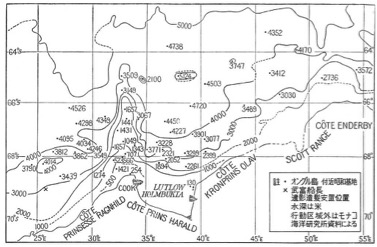

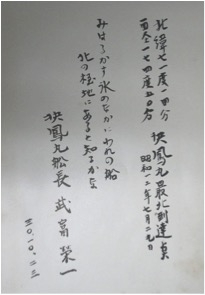

武富栄一船長の遺影と遺髪を、全員制服に身を正し、午後4時30分、南緯69度00分、東経25度41分、水深3,080mの位置へ、海底ふかくおさめた(図1)。全面海氷におおわれて、奥ふかくわずかに水路がひらかれた、静寂な海であった。

武富船長のたましいは、憧憬の極限の海ふかくやすらかな眠りについた。かぎりなく北へ針路をとつづけて、また南へ針路をとりつづけることは、ともにかぎりなく憧憬の水平線をこえていく航路であった。そして極限の海ふかくねむる。たましいは融然した。

2.武富栄一船長とは?

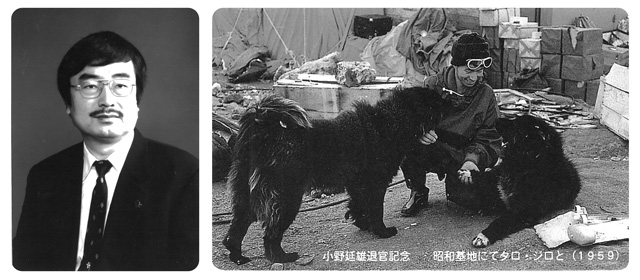

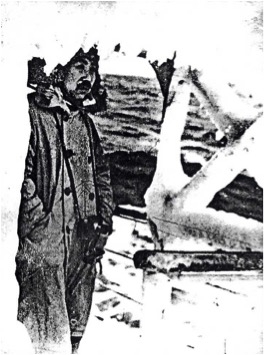

武富栄一(たけとみえいいち)(写真1)は、1886(明治19)年4月6日生で1955(昭和30)年12月18日に逝去した。佐賀県神埼郡出身。出身地は水界民の古代文化の香りをもつ有明海を玄関口にもつ吉野ヶ里遺跡の地である。ここで、古代からの水界だましいが伝承されたのかもしれない。

1911(明治44)年に水産講習所本科漁撈科卒業する。さらに進学し、1913(大正2)年同所遠洋漁業科を卒業。その後、貨物船での航海士経験をつみ、1920(大正9)年に(当時では水産系ではたぶん最初だろうといわれる)甲種船長免状を受有する。1922(大正11)年に農商務省水産局の白鳳丸船長となる。さらに俊鶻丸および快鳳丸船長として、漁場取締り・海洋調査研究の第一線で活躍する。戦後は東京水産大学講師として後進の教育にあたる。以上は履歴書的な記述だ。

しかし、1956/57年の第1次南極観測隊の初代南極観測船宗谷に随伴した海鷹丸(東京水産大学)において、「なぜに、武富船長の遺影・遺髪を南極海に安置し、船長のたましいを鎮魂したのか?」 それは、武富船長が構想・実施しようとした「快鳳丸北南極洋地球周航計画航海」は、日本の南極探検および観測史上において、きわめて重要な歴史的価値をもつからにちがいない。

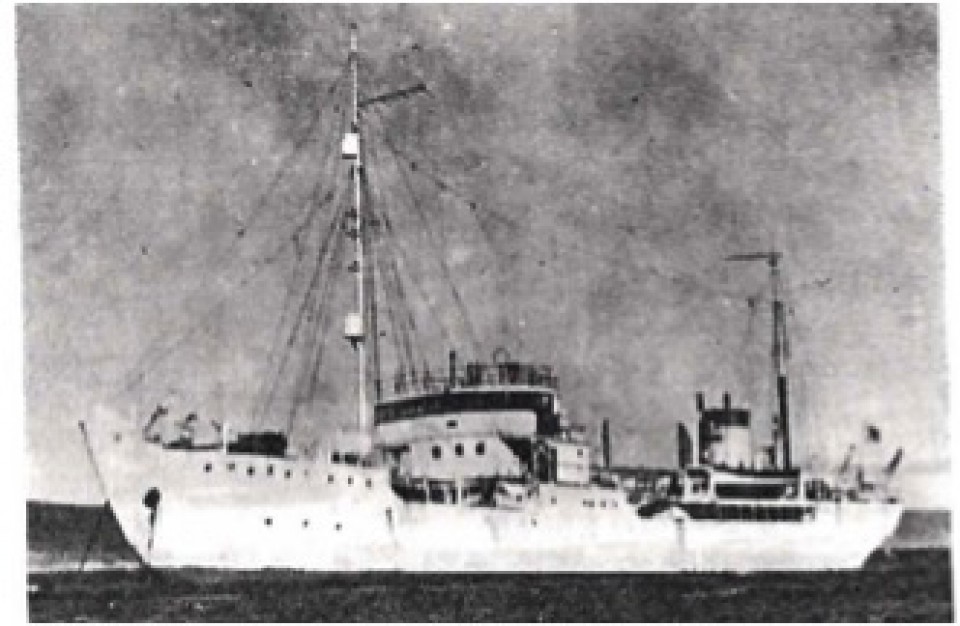

他方、日本の南極観測事業をきりひらいた第一世代のパイオニアらによる、武富栄一船長の史的評価はたかい。村山雅美南極観測越冬隊長は、白瀬矗隊長の開南丸、武富栄一船長の快鳳丸(写真2)、そして南極観測船の宗谷・ふじという史的な展開をしめし、武富快鳳丸航海を南極探検観測史上において重要な位置づけをしている。村山は、雪上車により昭和基地から南極点へ日本人として初めて到達した。南極観測探検のパイオニアリーダーのひとりだ。

昭和基地の初代南極観測越冬隊の西堀栄三郎隊長は、武富栄一船長をふかく敬愛していた。西堀越冬隊長の晩年の探検計画の夢は、息子3人との手作りしたヨット「ヤルン・カン号」によって、武富船長快鳳丸周極航海と同じく地球縦周り航海であった。地球を丸ごと探究した西堀越冬隊長にも、武富船長の憧憬はつよく影響していたようだ。武富船長からは、西堀越冬隊長にかぎらず、永田武南極観測総隊長はじめ宗谷関係者、そして海鷹丸関係者も、氷海航行につき相当に実務的な教示をあおいだはずだ。

3.快鳳丸北南極洋地球周航探險調査航海とは?

武富船長は、北洋海の水路・漁業資源調査で活躍・実績をあげている。北千島アライト島沖では新火山島を発見し、武富島(現ロシア領千島列島)として水路部地図上に命名された。その名は当時から海の世界ではよくしられていたようだ。海軍関係者にさえ、通称、武富艦長とよばれるほどに敬意をあつめていたという。

水産講習所時代には、航海士としての勉学や研鑽だけでなく、北極航路開拓のベガ号探検航海(スウェーデン・ノルディンショルト隊)に感化をうけ、北極圏航路の開拓のつよく夢をいだいていた。水産講習所を卒業した1911年は、白瀬南極探険隊がはじめて南極大陸をみた年であり、南極への関心も同時につよかったはずだ。事実、のちに白瀬矗日本極地研究会会長の後をついで同会長をつとめている。

武富船長の航海における圧巻は、細川護立地学協会長や岡田武松気象台長らの極地探検研究の理解者や機関および海軍水路部の支援をうけて、水産局の快鳳丸による北南両極周航調査計画が具体化したことである。

この航海のため、もともと耐氷構造をもつ快鳳丸がさらに補強構造がくわえられ、最新鋭の無線装備や氷海航行のために改造がおこなわれた。食糧は氷海にとじこめられたときの予備食も充分につまれた。先端的な調査機器が装備された。途中、魚を漁獲して自前の食糧や、寄港地で販売して燃油代をかせぐことを計画していた。漁撈機材は準備万端だったはずだ。

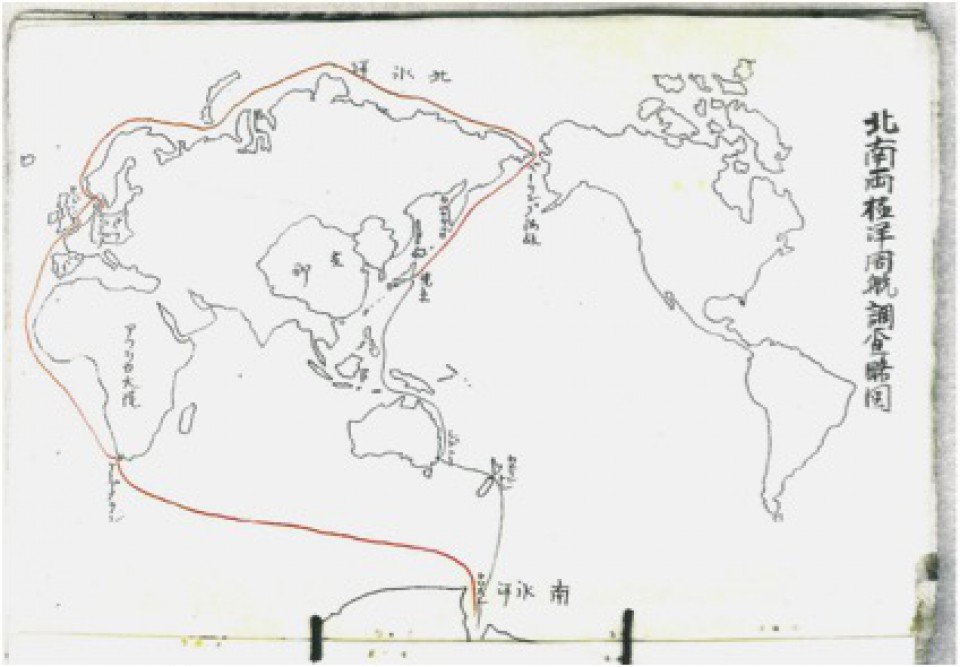

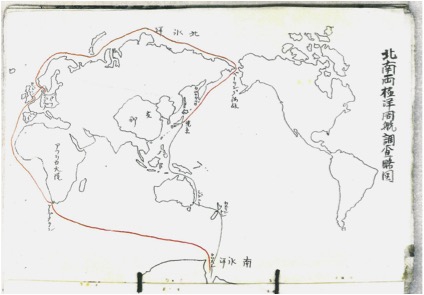

1941年5月14日、武富船長指揮の水産局漁業監視船・快鳳丸(1,090トン:乗組員34名)(写真2)は、東京港を出港し、北極海経由の南極海航海へむかった。計画航路(10ヶ月・3万km)は、東京出港-ベーリング海峡-北極海-独ハンブルグ-英ロンドン-南ア・ケープタウン-インド洋-南極ロス海-NZウエリントン-豪シドニー-東京帰港であった(図2)。

ところが、1941年6月22日ドイツがソ連侵入し戦争が勃発した。快鳳丸はベーリング海峡まで到達しており、すぐ眼の前は北極海であった。本国との電報やりとりで、前進か帰国かでおおきくゆれた。その後も快鳳丸は1ヶ月ちかく北進した。しかし、ついには戦争の情況で帰国せざるをえなかった。かくして、北極から南極縦断航海の壮挙は達成することができなかったのだ。

とはいえ、この両極縦断航海への憧憬と実行は、その後の南極探検観測および世界の水産資源・漁場開発調査など地球規模の活動を潜在的にも啓発したはずだ。「武富船長は、なぜ、憧憬の水平線へ地球規模の針路をとったのだろうか?」哲学的な考察が希求される。

4.史的考察への事始め

白瀬矗南極探検隊は、1912年1月16日にロス海から南極大陸へ上陸した。一方、ノルウェーのアムンゼン隊はすでに前年1911年12年14日に南極点へ到達。英国のスコット隊も1912年1月17日に南極点へ到達した。白瀬隊は南極点へ到達できなかった。とはいえ、南極大陸へ上陸をはたし、最南端到達域を大和雪原と命名した。それからちょうど100年がたつ現在、白瀬矗南極探検隊100周年記念事業が推進されている。

この100周年記念事業の一環として、本共著者の小野が中心となって白瀬南極探検隊公式報告書「南極記」の勉強会を継続しておこなっている。本著者の永延もその勉強会メンバー。小野は武富船長快鳳丸航海を北極・南極探検史上においてその重要性をたかく評価している。さらに、南極観測越冬隊長をつとめた楠宏(国立極地研究所名誉教授)から貴重な原資料をゆずりうけるなどして、武富船長にかんする情報を収集してきていた。小野は、武富船長と大学同窓にあたる永延に「貴君が引き継げ」と快鳳丸資料累積ファイルを譲渡した。それらを通読した永延は、武富船長快鳳丸航海の歴史的価値にあらためて気がついた。

さらに偶然ともいえる布石があった。小野ファイルにであうすこし前に永延は、中央水産研究所の田渕誠図書館長から、米国ハワイ大学院からの留学生のビリー・スティーブンソンを紹介された。彼は、日本の皇太子奨学金で同志社大学大学院へ留学していた。スティーブンソンのテーマは日本探検史で、すでに米国公文資料のなかから武富船長快鳳丸航海につよい関心をいだいていた。日本での資料探索をおこない、中央水研の図書館に武富船長の寄贈資料(武富寄贈文庫)が大量にうもれていることをつきとめた。田渕館長の案内でスティーブンソンとともに武富文庫の内容をしる機会があった。

小野ファイルが、武富文庫の資料とむすびついたのだ。さらに探索したところ、国立極地研究所情報図書室や東京海洋大学図書館に関連する貴重な資料があることがわかった(写真3)。こうした関連資料を解読し編纂することで、武富船長快鳳丸航海を歴史的にもなんらかの形で活字媒体・アーカイブとしてまとめておく必要がある。

5.思い出や情報の提供のよびかけ

白瀬探検につづく極地探検調査において、武富船長は、日本の南極探検調査のパイオニア精神を後世に示した。海鷹丸の宗谷随伴航海にあたっては直接的にも間接的にも支援をおしまなかったはずだ。残念ながら第1次南極観測出発の前年暮れに死去された。武富船長のパイオニア精神は南氷洋捕鯨や南極海漁業へも好影響があるだろう。さらには、現在の海鷹丸の継続する南極航海基盤への目にみえぬ史的貢献もあるだろう。

武富船長の歴史的貢献の価値をさらに考察するには、可能なかぎり関連する情報をあつめる必要がある。生前の武富船長とご縁のあったご存命の方々から直接の取材することがまず大事だ。関連する紙資料の在処として、これまでの探索から、中央水産研究所図書館、国立極地研究所情報図書室、東京海洋大学図書館および関係個人資料あたりでかなりの情報をえた。

生前の武富船長と縁があった方々に直接の取材を開始している。すでに東京水産大学楽水会関係者は、菊池贇洋(元水研船長)の采配により、宮崎芳夫(元東水大教授)、井上清(元海鷹丸船長)からは生前の武富船長の話をきけた。小池義夫(元海鷹丸船長)からはその後の海鷹丸の地球・南極航海の情報をえた。

第1次海鷹丸南極海航海乗船の当時専攻科学生(大学漁業学科第4回卒業)の方々(三枝博はじめ約10名)からは、南極宗谷随伴航海の話、海鷹丸新聞および記念誌「濤聲」をとおして貴重な当時の生情報をえた。第1次海鷹丸南極海航海の当時二等航海士の柳川三郎(元東水大教授)からは電話取材ながら、熊凝船長による武富船長の鎮魂にたいする思いについて貴重なお話をきけた。別途、西堀峯男(西堀榮三郎氏子息)からは父親の西堀越冬隊長が武富船長をふかく敬愛していたとのお話をきいた。故武富一(武富船長子息)からは父親の南極への思い強さのお話をうかがった。

最後に、この楽水紙面をかりて、読者の皆様におねがいしたい。

生前の武富船長についてご縁のあった方々(とくに身近な「楽水会」会員)で、武富船長にかんしての思い出やなんらかの記憶情報あるいは資料をおもちでしたら、ご提供をいただければありがたく存じます。武富船長の講義を学生としてうけられた方々もおられるはずだ。武富船長の「憧憬の水平線へ」の志をうけとられたかもしれない。武富船長に関連ありそうな情報を可能なかぎり収集し、今後の武富船長の史的評価の考察についての参考資料とさせていただきたい。

※本稿は東京海洋大学同窓会・楽水誌に連載されたものを一部編纂し、転載したものです。

永延幹男 小野延雄

永延 幹男(ながのぶ みきお)(1951- )南極環境生態学、自然哲学。農学博士(東京大学)。大学時代のちきゅう探検旅行を経て、南極海をフィールドとした環境生態学者として国立研究開発法人水産総合研究センター研究者。長年、南極海洋生物資源保存条約委員会の日本科学者代表を含め、南極海全体にわたる計9回のフィールド調査を推進。近年は、探検調査研究を踏まえた「自然哲学」への探求を深めている。次の南極行は南極点で故郷八女茶を点てることを夢みている。

小野延雄(おの のぶお)(1933-2015) 極域海洋学、雪氷学。第3次日本南極地域観測隊夏隊員(このとき昭和基地で生存していた樺太犬タロとジロに出合う)。理学博士(北海道大学)国立極地研究所名誉教授、総合研究大学院大学名誉教、元北海道大学低温研究所教授、国立極地研究所教授、北極圏環境研究センター長、総合研究大学院大学教授数物科学研究科長。極域における学術活動を踏まえての探検活動史に造詣が深く、「武富栄一快鳳丸船長航海計画」についても長年にわたり資料を収集していた。2015年に逝去された。主な著書は、小野延雄他著 『雪氷水文現象』 (基礎雪氷学講座 6、古今書院、1994年)、小野延雄他訳『南極・北極大百科図鑑―ビジュアル版』(東洋書林、2005年)、小野延雄, 柴田鉄治編『ニッポン南極観測隊 : 人間ドラマ50年』(丸善、2006年)など。